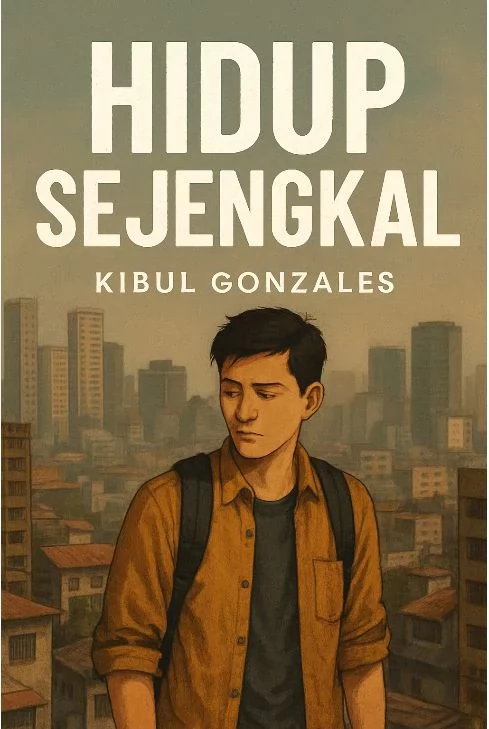

KIBUL GONZALES HS PART 12 KOTA TAK SELALU KEJAM

Pagi itu, matahari naik pelan di balik gedung-gedung yang berbaris rapat seperti buku-buku tinggi di rak besar. Dimas berdiri di jembatan penyeberangan, memandangi arus manusia yang tak pernah berhenti: pegawai kantoran dengan setelan rapi, kurir dengan tas punggung besar, pedagang asongan mendorong gerobak kecil, dan anak-anak berseragam yang melangkah cepat supaya tidak terlambat. Kota ini mendidih dalam diam; setiap sudutnya menyimpan cerita. Ada keras, ada tajam, ada bising—tetapi ada juga lembut yang tersembunyi, menunggu ditemukan oleh orang yang mau menengok.

Di saku jaketnya, Dimas menyimpan sebuah kunci kecil—kunci gudang kosong di pojok pasar yang kemarin ditawarkan Ujang. "Buat apa dulu, Dim? Kamu cek aja," kata Ujang. "Kalau cocok, pakai buat kegiatan apa kek. Gudang itu udah lama nggak kepakai. Aku bosan lihatnya jadi sarang kardus."

Gudang itu terletak di belakang kios-kios tua, pintunya besi yang catnya mulai terkelupas. Dimas membuka gemboknya, mendorong daun pintu yang berderit, dan menghirup bau debu yang lama tertahan. Ruangannya tidak besar, langit-langitnya rendah, lantainya semen dengan beberapa retak memanjang. Cahaya masuk dari ventilasi kecil, menorehkan garis-garis tipis di udara. Jelek—kalau yang dicari kemewahan. Tapi buat Dimas, ruang kosong adalah kemungkinan.

Ia berdiri di tengah gudang dan berbisik, seolah menyampaikan doa, "Mungkin kamu bisa jadi sesuatu."

***Hari-hari berikutnya, Dimas datang membawa sapu, kain pel, dan seember air. Lina ikut, memakai topi bekas yang menutupi rambutnya. Mereka membersihkan sawang, menggulung karung-karung lama, dan mengangkat rak besi yang satu kaki sudah bengkok. Ujang muncul membawa termos kopi dan roti pisang; Sarah datang paling belakangan, membawa spanduk bekas yang bisa dijadikan alas lantai.

"Aku suka tempat yang nggak terlalu sempurna," kata Sarah sambil menyeka keringat. "Karena di sini, kita bebas bikin definisi 'rapi' versi kita sendiri."

Lina tertawa. "Definisi rapi buat kamu: asal debunya nggak nempel di nadi, ya?"

"Eh, nadi aku bersih, deng."

Mereka tertawa bersama—tawa ringan yang membuat ruang kumuh itu terasa seperti ruang tamu. Ketika senja tiba, gudang itu sudah sedikit berubah: lantai disapu bersih, dinding yang mengelupas ditutup oleh poster-poster acara pasar tempo dulu, rak bekas diposisikan di sudut untuk menaruh perlengkapan. Ujang menggantung lampu bohlam putih yang kabelnya menjuntai dari plafon. Ketika lampu dinyalakan, gudang itu tiba-tiba seperti bernapas.

"Namanya apa?" tanya Ujang.

Dimas menatap ke langit-langit kusam yang memantulkan cahaya kuning, lalu melirik Lina dan Sarah. "Komunitas Urban Mandiri," katanya pelan, seolah mengecap setiap suku kata. "Singkatnya... KUM."

Lina meringis. "KUM? Kedengarannya kayak bunyi pintu."

"Pas banget," jawab Dimas. "Biar orang tahu: pintu ini selalu 'kum...' kebuka."

Semua tertawa lagi. Nama itu aneh, sekaligus melekat.

***Tujuan mereka sederhana: membuat ruang kecil tempat orang kota saling bantu. Tempat untuk belajar tanpa harus bayar mahal, tempat untuk menitipkan barang, berbagi alat, dan merancang cara-cara bertahan hidup di kota tanpa tenggelam dalam gengsi—sebagaimana Dimas pernah pelajari, sejengkal demi sejengkal. Dimas menuliskan daftar kegiatan di kertas karton: Bengkel Barang Bekas, Dapur Gotong Royong, Perpustakaan Sejengkal, Kelas Memasak Hemat, Klinik CV & Wawancara, dan—atas usul Sarah—Kelas Hak Pekerja Dasar.

"Komunitas bukan museum visi," kata Sarah. "Kalau cuma ditempel di dinding, nggak hidup. Kita mulai pelan tapi jalan."

Mereka membagi peran. Ujang menghubungi para pedagang untuk sumbangan bahan makanan setiap Sabtu. Lina mengurus dapur dan pengadaan bahan murah dari pemasok. Sarah menyiapkan materi kelas dan jaringan relawan. Dimas menata ruang, membuat jadwal, dan menulis pengumuman yang ditempel di papan pasar: "KUM—Komunitas Urban Mandiri. Gratis masuk. Bawa diri dan niat baik."

***Minggu pertama, yang datang hanya tiga orang: seorang ibu muda bernama Reni yang ingin belajar masak hemat untuk balita, seorang satpam bernama Leman yang tertarik belajar memperbaiki kipas angin, dan seorang mahasiswa yang kehilangan pekerjaan paruh waktu dan butuh bantuan menyusun CV. Di hari itu, Dimas menunjukkan cara memeriksa kabel putus, Sarah mengajarkan teknik dasar menulis ringkas dan terukur di CV, Lina memasak sayur bening bayam dengan tempe goreng—semuanya dilakukan di ruang yang sama, berbagi meja, berbagi suara, berbagi perhatian.

"Terima kasih, Mas, Mbak," kata Reni sebelum pulang. "Aku pikir kota ini cuma bisa melahirkan capek. Ternyata bisa juga melahirkan teman."

Dimas mengangguk. "Kota ini kayak pasar: kalau kamu masuk cuma buat beli, kamu capek. Kalau kamu masuk buat saling kenal, kamu pulang bawa cerita."

***Kabar tentang KUM menyebar pelan lewat mulut ke mulut, lantas lewat status—bukan status pamer, tapi status polos: foto panci besar, rak buku bekas, senyum-senyum malu orang-orang yang baru mengenal. Di minggu kedua, peserta jadi tujuh orang. Minggu ketiga, dua belas. Di bulan pertama, KUM harus meminjam aula kecil di belakang gudang untuk menampung semua. Ada kakek-kakek yang ingin donasi buku TTS, ada tukang sayur yang menyumbang dua karung kol sisa lelang, ada remaja-remaja yang ingin belajar fotografi ponsel.

Kota, rupanya, tidak hanya berisi tembok yang menolak. Ada juga pintu-pintu yang terbuka; hanya saja pintu itu sering kecil, kadang berderit, dan menuntut kita mendorongnya bersama-sama.

***Suatu sore, di kelas Dapur Gotong Royong, Lina memperagakan cara memasak lauk Rp10 ribu untuk empat orang. Ia menggunakan ayam potong bagian sayap—campur tulang—dicampur tahu, sayur sisa, dan bumbu yang ditumbuk di cobek kecil. Lina menjelaskan cara memilih bahan murah yang masih segar, cara menyiasati tekstur, dan cara menyimpan masakan supaya awet dua hari.

Seorang bapak driver ojek daring mengangkat tangan. "Mbak, kalau anak saya nggak suka sayur, gimana?"

Lina tersenyum. "Kita main warna. Campur wortel sama jagung, potong kecil-kecil, dan buat cerita. Katakan ini 'bintang' dan 'matahari'. Anak sering kalah sama cerita, bukan sama rasa."Dimas yang mendengar itu dari sudut ruang menatap Lina dengan bangga. Cinta, pikirnya, memang tidak butuh merek, tapi butuh keberanian untuk mengajarkan hal-hal rumit dengan bahasa yang sederhana.

***Di luar, Ujang menyiapkan rak buku bekas untuk Perpustakaan Sejengkal. Buku-bukunya campur aduk: novel lawas, komik rombengan, buku keterampilan dasar, buku anak bergambar. Sarah menambahkan beberapa buku saku tentang ketenagakerjaan. "Orang harus tahu," katanya, "bahwa 'aturan' bukan milik kantor doang."

Seorang anak laki-laki, Bima, memegang komik yang sampulnya hampir lepas. "Om, ini boleh dipinjam lama?"

"Boleh," kata Ujang. "Asal kamu janji balikin. Perpustakaan itu bukan bangunan, tapi janji."

***Di akhir bulan pertama, KUM mengadakan acara "Buka Pintu." Bukan pesta, cuma hari di mana semua kegiatan dilakukan bersamaan, supaya orang bisa melihat, mencoba, dan bertanya. Dimas menulis tangan poster besar: "Buka Pintu KUM—Silakan Masuk, Silakan Ikut. Tak Perlu Tiket, Tak Perlu Rompi." Ujang memajang aneka sayur sisa lelang, Lina menggoreng bakwan di kompor kecil, Sarah mengatur kursi untuk sesi berbagi dengan tema "Bekerja Tanpa Hilang Diri."

Hujan sore turun pelan, menimpa seng pasar dengan irama rata. Orang-orang datang berpayung, baju mereka basah di ujung, sepatu mereka kotor lumpur—tapi mata mereka bercahaya. Ruang gudang yang dulu dingin kini hangat oleh percakapan. Seorang ibu bercerita tentang anaknya yang baru lulus dan bingung; seorang remaja bercerita tentang rasa malu karena ia memakai ponsel tua; seorang bapak bercerita tentang dilema menolak lembur karena takut tidak diperpanjang kontrak.

Sarah berdiri di depan, berbicara dengan suara lembut, seolah memeluk ruangan itu. "Kota mengajari kita untuk kuat, tapi jarang mengajari untuk lembut. Di sini, kita belajar dua-duanya."Di sudut lain, Dimas memperlihatkan cara memperbaiki lampu belajar yang mati. Di sudut yang lain lagi, Lina menunjuk satu per satu rempah di piring kecil: "Ini bawang putih—temennya minyak panas; ini bawang merah—temennya cerita; ini cabai—temennya keberanian." Orang-orang tertawa.

Ketika acara usai, ada seorang laki-laki muda yang menghampiri Dimas. "Mas, saya Vito. Saya nggak punya apa-apa buat disumbang. Tapi saya bisa main gitar. Boleh saya ngajarin anak-anak musik di sini?"

Dimas menepuk bahunya. "Boleh. Di sini, yang mahal itu niat."

***Tentu saja, tidak semua mata memandang dengan cinta. Di minggu kedua bulan berikutnya, seorang petugas pasar membawa kabar: ada keluhan dari pemilik kios sebelah yang merasa KUM mengganggu arus pembeli. Lalu terdengar kabar bahwa salah satu bos pemasok tidak suka karena KUM mengajarkan orang memasak hemat, dianggap mengurangi penjualan makanan siap saji. Ada juga komentar-komentar pedas tak bernama di media sosial: "Komunitas pura-pura peduli, ujung-ujungnya minta donasi", "Gerakan gembel, bikin kumuh", dan sejenisnya.

Dimas membaca komentar itu malam-malam di depan ponsel, menatap gelap di luar jendela kos, dan menghela napas panjang. Lina menepuk bahunya. "Mas, kita nggak bisa meyakinkan semua orang. Tugas kita ya tetap buka pintu buat yang datang baik-baik."

"Kadang rasanya seperti melawan arus, Lin."

"Arus itu bisa berubah arah kalau kita cukup sabar membentuk alurnya."

Keesokan harinya, Dimas mendatangi pemilik kios yang komplain. Ia bicara pelan dan menawarkan solusi: jadwal KUM diatur supaya tidak bentrok dengan jam ramai, parkir diatur oleh relawan, dan beberapa kegiatan dipindahkan ke aula belakang. Pemilik kios akhirnya luluh—lebih karena melihat wajah-wajah peserta KUM yang mirip pelanggan kiosnya sendiri.

"Kalau anak-anak kampung ini belajar hemat, mereka masih belanja ke kita kok, Mas," katanya. "Asal jangan bikin ribut."

"Ributnya hanya di hati masing-masing, Pak," jawab Dimas, tersenyum.

***Pada suatu Sabtu, KUM mengadakan kelas "Memulai Usaha Kecil Tanpa Utang." Dimas menggambar alur sederhana di papan: modal dari gotong royong, cicil kecil dari keuntungan, dan uji pasar lewat pra-pesan. Ia mengambil contoh: produksi kripik dari kol sisa lelang. Lina memimpin prosesnya: memotong tipis, merendam bumbu, menjemur sebentar, lalu menggoreng dengan minyak yang disaring berulang agar hemat.

Reni—ibu muda yang dulu datang pertama—mencoba, lalu matanya membesar. "Gurih!""Kamu bawa pulang dua bungkus," kata Lina. "Coba jual ke sebelah rumah. Kalau laku, minggu depan kita bikin lagi, tapi kamu yang pimpin."

Reni pulang paling lambat hari itu, dan seminggu kemudian datang dengan wajah berseri: "Laku, Mbak!" Ia membawa bendera kecil: kepercayaan diri. Dimas tahu itulah komoditas paling langka di kota—lebih dari modal, lebih dari merek.

***Kota mulai memperlihatkan wajah lembutnya. Di hari-hari lain, seorang dokter puskesmas yang sering lewat ikut memberi penyuluhan dasar tentang kesehatan kerja pada malam hari. Kepala RW meminjamkan pengeras suara untuk acara musik kecil anak-anak. Bahkan petugas kebersihan pasar pernah mengajar cara memilah sampah organik dan anorganik—bukan dengan nada ceramah, melainkan sambil minum teh manis dan bercanda. KUM tidak kaya, tapi cukup. Tidak terkenal, tapi dirindukan.

Suatu malam, listrik padam. Lampu bohlam yang biasanya menerangi ruang KUM gelap. Terdengar seruan kecil dari peserta yang baru hendak belajar memasak. Tanpa panik, Ujang mengambil lampu minyak kuno dari gudang belakang, menyalakannya, dan menaruhnya di tengah ruang. Cahaya kuning menari di dinding, menghadirkan bayangan-bayangan yang bergerak pelan. Dimas menatap pemandangan itu—orang-orang berkerumun di bawah cahaya kecil, membagi ruang, membagi tawa—dan merasa hatinya dipeluk kota.

"Kota itu bukan kejam," gumamnya. "Kita saja yang kadang lupa menghidupkan lampu."Lina tersenyum. "Lampunya bukan listrik. Lampunya orang."

***Di tengah laju KUM yang makin ramai, Dimas mulai khawatir soal keberlanjutan. Iuran listrik dan air memang ditanggung bergantian oleh beberapa pedagang dan donatur kecil, tapi kalau KUM makin besar, biayanya bisa lepas kendali. Ia rapat dengan tim inti: Lina, Ujang, Sarah, dan dua relawan yang kini setia—Vito si gitaris dan Reni yang sudah banting setir jadi koordinator dapur.

"Kita tetap gratis untuk siapa pun yang datang," kata Dimas. "Tapi kita perlu sistem yang adil."Sarah mengusulkan model "bayar semampu-mau," tanpa angka minimum. Ujang menambahkan kotak kecil di pintu masuk bertuliskan: "Bukan wajib, hanya kesempatan." Lina mengembangkan sistem barter: orang boleh menitipkan bahan atau alat yang masih layak pakai, sebagai "kontribusi".

Vito menulis poster kecil tentang jadwal pertunjukan musik amal di Lapangan Sejengkal—hasilnya untuk membeli alat masak dan rak buku yang lebih kokoh.

Minggu berikutnya, kotak kecil itu terisi selembar uang lima ribuan, dua lembar dua ribuan, dan—yang mengharukan—sebuah catatan kertas kecil dari Bima, si bocah komik: "Aku nggak punya uang. Aku balikin komik tepat waktu, ya." Ujang menemukan catatan itu dan tertawa sampai matanya berkaca. "Perpustakaan itu janji," gumamnya lagi, kali ini lebih pelan, seperti doa.

***Kabar tentang KUM akhirnya sampai ke telinga pejabat kelurahan. Mereka datang, bukan untuk menutup, melainkan untuk melihat. Dua staf kelurahan mengintip kelas, mencicipi kripik kol, dan bertanya-tanya tentang jadwal. Dimas mengira akan ada surat peringatan, tetapi yang datang justru undangan: "Pak, minggu depan ada kegiatan kerja bakti dan vaksinasi flu musiman. Boleh nggak kami titip pengumuman ke KUM? Dan... apa KUM mau isi satu sesi tentang masak hemat?"

Dimas mengangguk, nyaris tak percaya. Ketika mereka pergi, ia menoleh ke Lina. "Kota... kadang bisa jadi kawan."

Lina menepuk pundaknya. "Yang penting kita nggak berubah jadi sombong."

***Di sela-sela semua kegiatan itu, Dimas tetap mengurus tanah sejengkal yang menjadi pusat dunianya. Ia menanam kembali beberapa bibit baru, membetulkan pagar bambu yang miring, dan memasang papan kayu kecil bertuliskan: "Sejengkal Untuk Semua". Anak-anak membawa botol bekas untuk dijadikan pot; ibu-ibu membawa sisa air cucian beras untuk menyiram cabai. Bunga matahari yang Lina tanam dulu mekar paling tinggi, menyodorkan wajahnya pada matahari seperti anak yang minta dielus.

Kadang, menjelang senja, Dimas dan Lina duduk di bangku kayu memandang lapangan kecil itu. Mereka tidak banyak bicara. Semua yang perlu dikatakan sudah terwakili oleh hal-hal yang mereka bangun: kompor yang menyala, buku yang berpindah tangan, alat yang belajar hidup kembali, dan orang-orang yang datang bukan untuk membeli, melainkan untuk berbagi.

***Tapi hidup, seperti biasa, tidak pernah berhenti memberi ujian. Sebuah video pendek tentang KUM beredar di media sosial, menampilkan Dimas sebagai "penggerak komunitas." Tiba-tiba, datang email dari sebuah perusahaan besar yang menawarkan "kerja sama CSR." Mereka ingin membantu renovasi gudang, memberi peralatan baru, bahkan memberikan honor bagi pengelola. Ada syarat-syarat yang terdengar manis: branding di dinding, penyusunan kurikulum bersama, dan laporan aktivitas yang harus disesuaikan dengan "nilai perusahaan".

Dimas membaca email itu berulang-ulang, sementara Lina dan Sarah saling bertukar pandang. Ujang menggaruk kepala yang tidak gatal. Vito, yang biasanya ceria, jadi diam. Reni menatap rak bumbu dapur, seperti mencari jawaban di antara botol-botol kaca.

"Ini bisa memudahkan banyak hal," kata Sarah perlahan. "Anak-anak bisa punya ruang yang lebih layak. Dapur bisa aman. Buku bisa nambah."

"Dan kita tidak perlu pusing biaya listrik bulanan," tambah Ujang, hati-hati.

"Tapi..." Dimas menatap email itu lagi. "Kalau ruang ini berubah jadi etalase citra, kita masih KUM atau cuma rak promosi yang kebetulan bermanfaat?"

Ruangan hening. Di luar, gerimis jatuh perlahan, seperti mengetuk-ngetuk atap seng. Lina memecah senyap. "Kalau kita terima bantuan, kita harus bisa atur agar nilai kita tidak tergadai. Nggak semua kerja sama itu buruk. Tapi kalau ada syarat yang membuat pintu ini tertutup untuk hal-hal yang paling kita yakini, kebebasan belajar, kesetaraan—mending kita tetap lampu minyak."

Dimas mengangguk. "Oke. Kita undang mereka datang, bukan untuk melihat papan nama yang akan dipasang, tapi untuk mendengar cerita orang-orang yang datang ke sini. Kalau mereka mendengarkan, mungkin akan ada jalan. Kalau tidak... ya, kita tetap jalan, sejengkal-sejengkal."

***Pertemuan itu terjadi seminggu kemudian. Tim CSR datang dengan kemeja berlogo dan senyum profesional. Dimas mempersilakan mereka duduk, lalu mengajak berkeliling tanpa presentasi bertele-tele: memperlihatkan kipas angin yang hidup lagi, resep yang ditempel di dinding, rak buku yang disangga bata, dan lampu minyak yang, entah kenapa, tetap dibiarkan di atas meja.

Lalu Dimas mempersilakan mereka duduk melingkar bersama beberapa peserta: Reni bercerita tentang kripik kol yang kini sudah bisa membantu uang sekolah anaknya; Leman bercerita bahwa kipas angin yang dulu dipikir sampah kini menemani anaknya belajar; Bima bercerita tentang komik yang selalu ia kembalikan tepat waktu. Sarah menutup sesi cerita dengan satu kalimat: "Di sini, bantuan paling mahal adalah kehadiran."

Tim CSR terdiam. Salah seorang dari mereka bertanya pelan, "Kalau kita bantu, apa yang paling kalian takutkan?"

"Bahwa ruang ini kehilangan kebebasan untuk menerima siapa saja tanpa syarat," jawab Dimas.

"Dan apa yang kalian inginkan?"

"Kami ingin orang merasa berani datang. Bukan karena kami hebat, tapi karena mereka merasa disambut."

Rapat kecil itu berakhir tanpa keputusan. Dua hari kemudian, email balasan datang: perusahaan bersedia membantu membeli rak buku yang kokoh, mengganti kabel listrik berbahaya, dan menyumbang kompor baru—tanpa branding di dinding, tanpa kurikulum yang mengikat. Hanya satu permintaan: laporan kegiatan triwulanan agar mereka tahu kebutuhan apa yang paling mendesak. Dimas menghela napas lega. Kota, untuk kesekian kalinya, mengulurkan tangan yang lembut.

***Ketika malam turun, Dimas berjalan pulang melewati jalan sempit yang dibatasi tembok tinggi. Pagar rumah-rumah sudah tertutup, lampu-lampu gang menyala redup. Di warung Ujang, beberapa orang masih duduk, menonton siaran ulang pertandingan bola. Dimas membeli teh hangat, lalu duduk sendiri di bangku kayu. Kepalanya penat, tapi hatinya penuh.Ujang meletakkan gelas di depannya. "Capek, Dim?"

"Capek yang enak, Jang."

Ujang tertawa kecil. "Kota itu bukan orang, bukan benda. Dia kayak cuaca: kadang panas, kadang hujan. Yang penting, kita punya tempat berteduh."

"Dan orang untuk berteduh bersama."

"Betul."

Malam itu, sebelum tidur, Dimas membuka buku catatan. Halaman-halaman sebelumnya sudah penuh dengan rencana, jadwal, dan catatan kecil. Ia menulis:

"Kota ini tidak lunak. Tetapi di dalamnya, ada orang-orang yang lembut. Ada tangan yang mau memeluk, ada telinga yang mau mendengar, ada mulut yang mau mengucap kata-kata kuat tanpa membuat yang lain merasa kecil. Komunitas adalah alat untuk menata ulang cara kita hidup—bukan supaya kita terlihat hebat, tapi supaya kita tidak jatuh sendiri ketika menggigil. Di setiap sudut yang keras, ada sejengkal yang bisa kita lembutkan, kalau kita mau membasuhnya dengan kehadiran."

Ia menutup buku itu dan mematikan lampu. Di luar, kota masih bergadang, tapi di kamar kos kecil itu, seseorang sedang memupuk keyakinan: kota tak selalu kejam—kadang, ia ibu tiri yang cerewet tapi sesekali menyuapi, kadang ia kawan yang suka bercanda, kadang ia cermin yang mengembalikan wajah kita apa adanya. Tinggal kita mau melihatnya dari jarak yang tepat.

***Seminggu berikutnya, KUM mengadakan acara baru: "Festival Sejengkal"—bukan festival besar, hanya rangkaian lokakarya kecil, stan makanan rumahan, pertunjukan musik Vito dan anak-anak, serta sesi bincang tentang "Melambat di Kota Cepat." Orang-orang datang membawa apa yang mereka punya: ada yang membawa panci, ada yang membawa kursi plastik tambahan, ada yang membawa cerita.

Dimas membuka acara dengan kalimat yang sederhana: "Terima kasih sudah datang. Kita tidak menjual mimpi, kita merawat hari ini."

Anak-anak menyanyi lagu yang simpel—nada yang mudah diulang, lirik yang mengulang kata "berbagi"—dan semua orang ikut menyenandungkan. Seorang bapak yang baru saja kehilangan kerja duduk paling depan, menatap kosong dulu, lalu ikut menepuk tangan—perlahan, tapi pasti. Seorang ibu berkerudung membawa sepanci besar bubur kacang ijo untuk dibagi gratis. Seorang remaja yang tadinya malu membaca puisi pendek, suaranya bergetar di awal, stabil di tengah, dan mantap di akhir. Orang-orang yang tidak saling kenal saling mengangguk di tengah lagu yang sama.

Di tengah kerumunan itu, Dimas memandang Lina. Mata mereka bertemu, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Dalam tatapan itu, mereka menyadari: perjalanan sejauh apa pun dalam cerita hidup mereka tak akan pernah jauh dari satu prinsip kecil—sejengkal demi sejengkal. Kota mungkin menuntut lari, tapi mereka akan memilih berjalan bersama. Sebab yang menang bukan yang paling cepat, melainkan yang paling setia.

***Malam terakhir bulan itu, setelah semua orang pulang dan ruang KUM kembali hening, Dimas duduk di lantai semen. Lina bersandar di bahunya. Sarah membereskan spanduk, Ujang mematikan kompor, Vito mengecek senar gitar, dan Reni menutup rapat toples bumbu. Mereka tidak bicara banyak. Ada letih yang bersahabat, ada puas yang tidak perlu dipamerkan.

"Dim," kata Lina akhirnya, "kamu pernah bilang, 'kota itu seperti pasar: kalau masuk buat beli, kamu capek; kalau masuk buat kenal, kamu pulang bawa cerita.' Aku mau menambah: kalau kamu masuk untuk berbagi, kamu pulang bawa keluarga."

Dimas mengangguk, matanya hangat. "Keluarga yang namanya Komunitas Urban Mandiri."

Lampu dimatikan. Pintu besi ditutup—kum—berderit pelan. Di luar, hujan turun lagi. Di dalam hati mereka, pintu tetap terbuka.

—*To be continued...*

Tag :

Kibul Gonzales HS Part 12 Kota Tak Selalu Kejam